[2023]石山寺周辺のおすすめスポット6選

![紫式部が着想を得た月の名所[石山寺]/源氏物語ゆかりの地](https://www.leafkyoto.net/leaf/wp-content/uploads/2023/03/230330-ishiyamatera-1-1024x682.jpg)

2024年のNHK大河ドラマの主人公は紫式部。彼女が書き上げた『源氏物語』にフォーカスした連載がスタート。第1回目は構想が生まれた場所と伝わる滋賀県大津市の[石山寺]を訪れました。

平安時代中期に紫式部によって創作された日本の長編物語。主人公の光源氏を通して、恋愛、栄光と没落、政治的欲望と権力闘争など、平安時代の貴族社会が描かれている。

「平安時代には京の貴族の間で観音詣が流行しました。紫式部だけでなく、藤原道綱母や和泉式部といった多くの女流文学者がこちらに参籠したようです」と同寺の方に教えていただいた。観音詣とは、ご利益がすぐに現れる観音様に現世での成功や死後の極楽浄土を祈願するというもの。[石山寺]は京都の清水寺や奈良の長谷寺と並んで三観音と称されていたそう。特に京の都から程良い距離の石山詣は、宮中の女性の間でとても人気があったという。

紫式部が7日間参籠し、この部屋から水面に映る中秋の名月を見て源氏物語の着想を得たといわれる源氏の間

「寛弘元年(1004)年、紫式部が籠って源氏物語の着想を得たのが『源氏の間』です。石山は近江八景に謳われる月の名所でもありますが、紫式部が参籠した7日間の最後の日がちょうど中秋の名月。瀬田川の川面に映った満月を見て、まず書き出したのが『須磨』『明石』の巻だったといわれています」

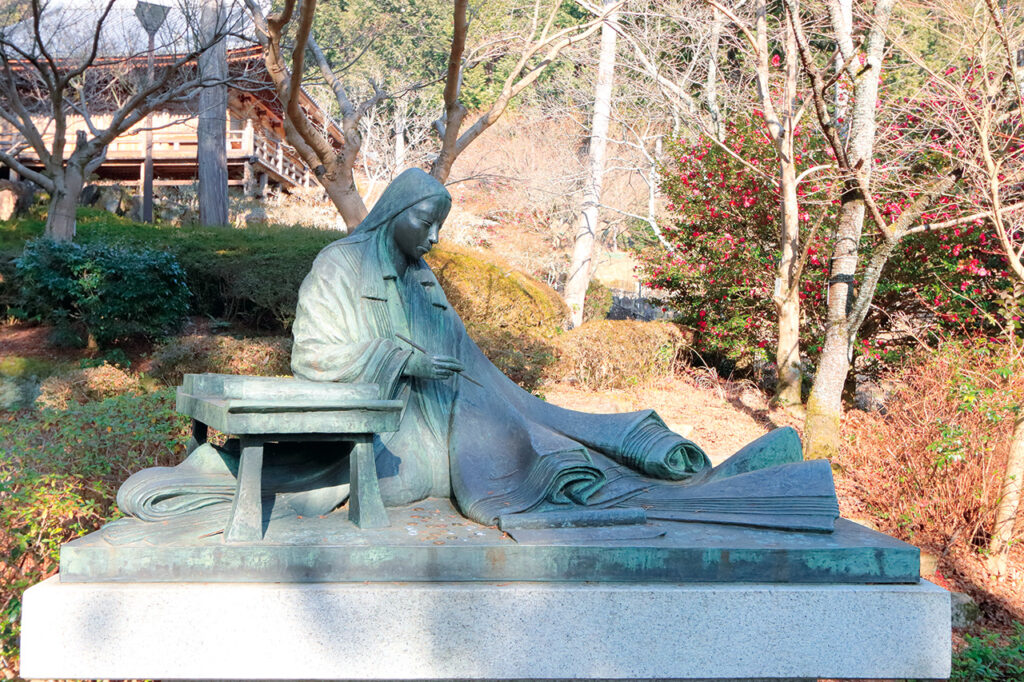

四季折々の花に包まれて静かに佇む紫式部像。境内を散策しながら足を運んでみて欲しい

遠く離れた須磨の地で、名月を眺めて都を懐かしむ光源氏のワンシーンがきっと脳裏に浮かんだのだろう。当初は宮中の姫君にせがまれて物語を創作したのがきっかけだったとされているが、まさかこの場所で、後世まで読み継がれる世界最古の長編小説が産声を上げたとは何とも感慨深いものがある。

紫式部ゆかりの歌が書かれたおみくじ200円と、紫式部の姿が描かれた雅な絵馬500円は石山寺のオリジナル

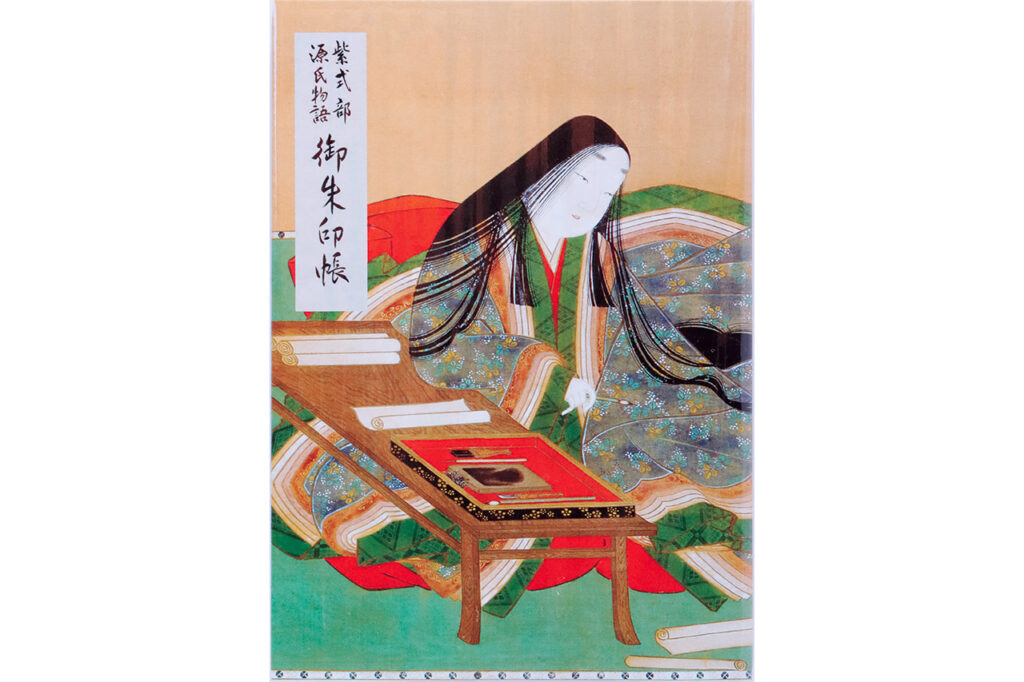

江戸時代の土佐派を代表する絵師・土佐光起による紫式部の肖像画が表紙の朱印帳1200円

[石山寺]とは文字通り、石の山に建つ寺である。太古の昔、マグマと石灰石(せっかいせき)が接して高温で変性し、天を衝くほど巨大な硅灰石(けいかいせき)を生み出した。

そこへやって来たのが、東大寺初代別当の良弁僧正(ろうべんそうじょう)である。大仏建立に必要な黄金を探し求めていた良弁僧正が、この硅灰石に観音様をお祀りし黄金の産出を祈願した。するとただちに陸奥の国で黄金が発見されたため、祈願を終えた観音様を持ち帰ろうとしたところ、観音様が岩の上から一向に動かない。そこで天平19(747)年、観音様を祀って草庵を結んだのが[石山寺]の始まりとされている。

境内の中央に位置する巨大な硅灰石は国の天然記念物。石山寺の名の由来にもなっている

紫式部ゆかりの寺としてだけでなく、[石山寺]は年中花が咲き誇る「花の寺」としても知られている。春先は2月中旬から境内に分散する3ヶ所の梅園で40種類以上、約400本の梅が甘い香りを漂わせている。また、桜の名所としても人気が高く、3月上旬から早咲きのカンザクラが綻び始め、その後はヒガンザクラ、オオカンザクラ、ソメイヨシノ、そして遅咲きのサトザクラまで、さまざまな種類の約600本の桜が次々と見頃を迎える。特に月見亭から琵琶湖に向かって見渡す桜が絶景。

取材件数年間600件以上!京都・滋賀を知り尽くした編集部厳選のお取り寄せサイト。

今なら公式LINEお友達登録で500円OFFクーポン発行中!!

毎週金曜日の朝8時に配信!教えたくなる新店情報からイベント情報まで、 知っていると役に立つ京都の記事をお届けしています。 約2万人が登録中。お友達追加はこちら!

ニュース

ニュース 特集記事

特集記事 注目のイベント

注目のイベント