工場見学がさらに充実

南禅寺界隈の別荘地の桜(※昨年の様子)

だが、文藝春秋社を設立した文豪の菊池寛は、現在の観光名所とは全くちがった姿の岡崎疏水を小説の中で描いている。『身投げ救助業』という短編小説だ。今の時代に発表されていたら、京都のあちこちでクレームの声が上がったかもしれない。というのは、「疏水は幅十間ぐらいではあるが、自殺の場所としてはかなりよいところである。(原文抜粋)」と大胆に記しているからだ。

物語を簡単に紹介すると、主人公は疎水の傍で茶店を営む老婆だ。疎水で身を投げた人を見つけるたび、竿を水に差し出して命を救って、礼金をもらって暮らしていた。ところがある日、老婆を不幸が襲う。絶望した老婆は今度は自分が疎水に身を投げ、助けられてしまうという、なんとも皮肉な話である。

ただ、小説の中で描かれる疏水は美しい。水がきれいで両岸に柳が植えられている。夜は蒼いガスの光が煙り、雨の降った晩は両岸の青や紅の灯が水に映る。そういった夜の掘割の景色がロマンスを引き起こして、死を恐ろしいとは思わせないのだと。

実際に当時、疏水へ人が飛び込んだという話は聞かないが、『身投げ救助業』を読んで、これとよく似た逸話が嵐山の千鳥ヶ淵にあるのを思い出した。以前、このブログで紹介したが、美しい景観に魅入られたものか、この世の美しい景色はあちらの極楽につながっていると思うのか、この淵で身を投げる人が多かったと聞いている。「美」は魔も魅せられるというが、魔に取り込まれた人もまた魅入られ、引き込まれてしまうものなのか。

[related-article field=”related1″]

作家の想像力をかきたてた岡崎疏水は、明治から大正にかけての京都市の都市基盤再生事業としてすすめられた三大事業のひとつ「第二琵琶湖疏水開削」としてすすめられた。琵琶湖から山々を貫いて京都市内まで水路を通すというこの壮大な事業は明治以降、日本の中心が完全に東京に移り、寂れかけていた京都の街を活気づかせたと聞く。

そして、この琵琶湖疏水事業について、次のような民話が残る。

当時、琵琶湖から京の町に水をひくことに、京都・滋賀・大阪の多くの人たちは反対だった。京都の人は琵琶湖の水が鴨川に入ると水の質が変わり、その水を使うと肌が琵琶湖名物の源五郎ブナのように真っ黒になってしまうとか、滋賀の人たちは琵琶湖の水が減って田畑が干上がると心配したとか、川下にあたる大阪の人たちは淀川の水が増えて大雨が降る度に洪水が起こるのではないか、と大騒ぎしたという。また、この事業を日本人の技術だけでやりぬいたことで世界はおおいに驚き、ロシアでは「日本あなどることなかれ」と日本との戦争に反対したと語られている。

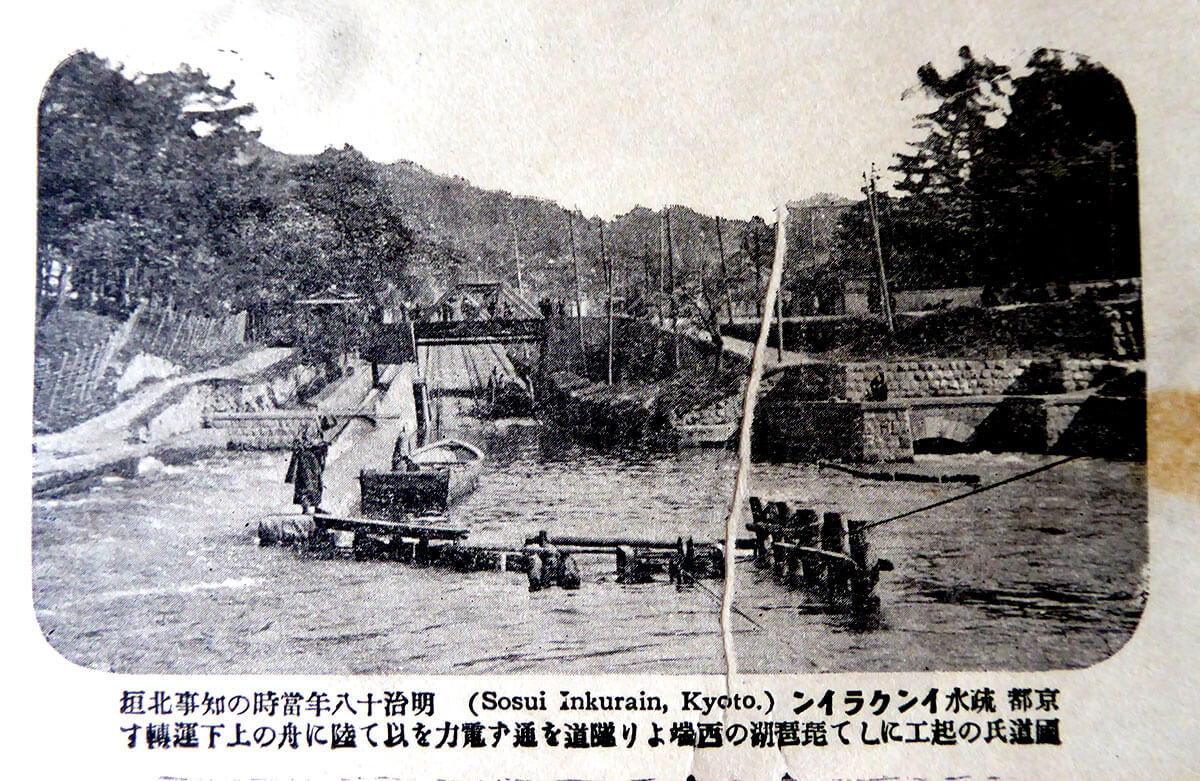

明治〜大正の疏水の絵葉書(著者所蔵)

琵琶湖疏水のモニュメント。

水門を開ける男とキラキラ溢れる命の水

小説や民話で語られてきた岡崎疏水は、今は京都市民や観光客に愛される観光名所となっている。特に3月から4月上旬は桜が両岸を縁取り、夜は桜回廊としてライトアップされ、水面に薄紅の影を落とし幽玄の世界を垣間、見せてくれる。今、菊池寛が柳とガス灯でなく、満開の桜回廊を目にしたら、どんな小説が生まれただろうか。

岡崎疏水の桜(※昨年の様子)

京都の街のどこでも存在する伝承。それは単なる絵空事ではなく、この現代にも密やかに息づき、常に人々と共存し続けている。1200年余りの歳月をかけて生み出された、「摩訶」不思議な京都の「異」世界を、月刊誌Leafで以前「京都の魔界探訪」の連載をしていたオフィス・TOのふたりが実際にその地を訪れながら紐解いていく。。

ニュース

ニュース 特集記事

特集記事 注目のイベント

注目のイベント