[2024] Let's Reap the Blessings of Kyoto's Gion Festival - Yamahoko-...

The Gion Festival, a summer tradition in Kyoto, is a month-long event that takes place in July, when the heat is in full swing. Here are some tips from our staff on how to enjoy the festival during the Yoiyama period, which is the most exciting part of the festival.

The Gion Festival in Kyoto is one of the three major festivals in Japan and has a history of more than 1,000 years. It is a Shinto ritual held at Yasaka Shrine (Higashiyama-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture) to pray for the repelling of an epidemic, and various festivals are held at Yasaka Shrine and other locations in Kyoto City during the month of July from July 1 to 31 every year. The highlight of the festival is the parade of 34 floats (23 for the Mae-matsuri and 11 for the Goto-matsuri) on July 17 and 24, and the Mikoshi-togyo (portable shrine procession) at Yasaka Shrine.

Yoiyama is the general term for the three days before, the two days before, and the day before the Yamaboko procession (July 17 and 24). It is a time when the Komagata lanterns of each Yamaboko town are lit and Gion music is played from the floats, creating a lively atmosphere.

During Yoiyama, each Yamahoko will offer Hachimaki and Goshuin (red seals), as well as display their precious treasures such as gorgeous ornaments and gojintai (sacred objects) that are hung on pedestals during the Yamahoko procession. Twenty-three floats will be erected in the city for the Mae-matsuri and 11 for the Goto-matsuri, so be sure to check out and visit the floats that interest you.

●Yoiyama period of the previous festival (7/14-16)

Nagatohoko, Hakodani-hoko, Kikoko-hoko, Kikusui-hoko, Tsukihoko, Hosho-hoko, Hosho-yama, Moso-yama, Uraideyama, Yamabushiyama, Hail-Tenjinyama, Kakogi-yama, Hakko-yama, Ashikariyama, Aburatenjinyama, Kizukoyama, Taishiyama, Shirakutenyama, Mantisyama, Iwatoyama, Aya-ganaboko, Shijo-ganaboko, Funaboko

●Yoiyama period of the Later Festival (July 21-23)

Hashibenkei, Mt. Koi, Mt. Jomyo, Mt. Kuroshu, Mt. Yakujyoja, Mt. Suzuka, Mt. Hachiman, Mt.

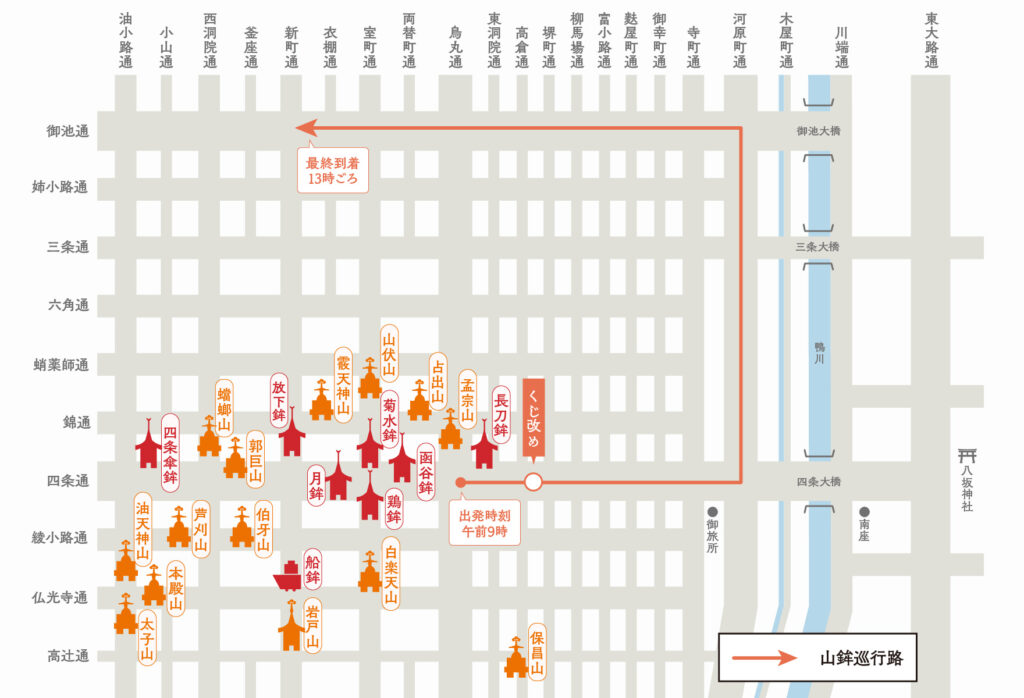

Maegae parade route

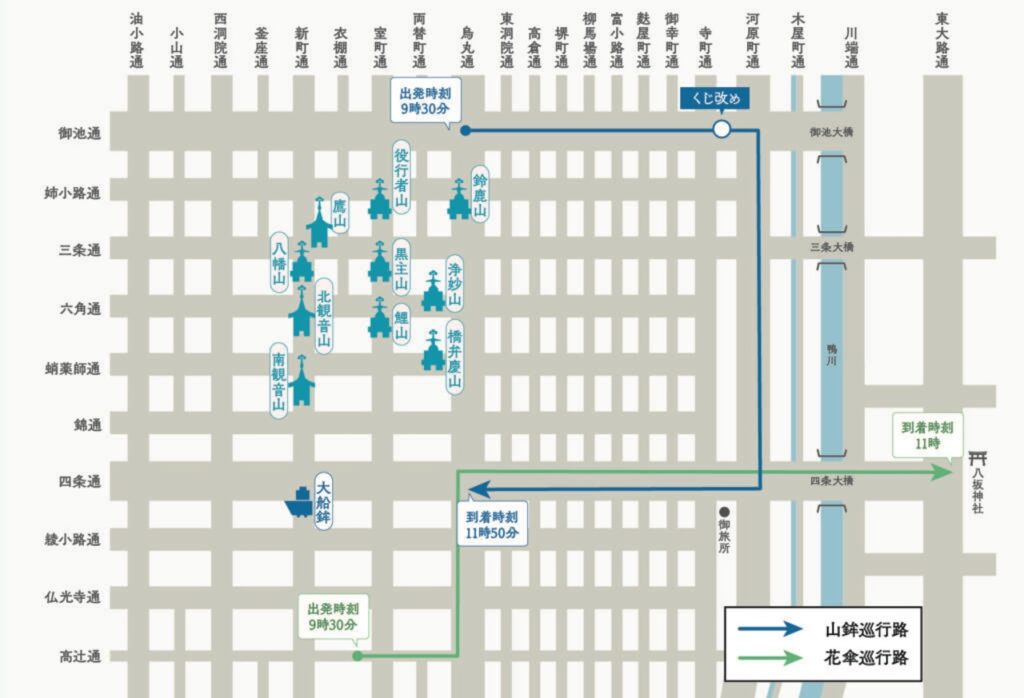

Post-festival procession route

The "Kaijo" decoration is the main attraction of the Yoiyama festival. At the center of each float's operation, called the "town meeting place," valuable items are displayed, such as the gorgeous ornaments and gojintai (sacred objects) that are hung on the float's pedestal during the procession.

Rare carpets and other items made in China and India between the 16th and 18th centuries are used, and each float has its own unique design.

It is only in Yoiyama that you can take your time to appreciate the precious items that are not easily seen in detail during the Yamaboko procession.

Usuideyama (Pre-Festival)

Mt. Yamabushi (Mae Festival)

Mt. Jomyo (post festival)

<Advice.

To show respect to the deities, please remove your hats. Please note that photography is not permitted. If you are lucky, you may be able to get an explanation of the suspended ornaments.

During Yoiyama, visitors can receive chimaki, a good-luck charm made of bamboo leaves to ward off epidemics and other calamities.

[The origin of this festival is that Susanoo-no-Mikoto, the main deity of Yasaka Shrine, was so impressed by the hospitality of Sominoshorai that he promised to protect her from plague as a descendant of Sominoshorai if she wore a thatch ring around her waist. The thatch ring, which became a landmark, was made by wrapping a bundle of thatch around it, hence the name "thatch roll," which in turn became known as "chimaki," which means "cake wrapped in bamboo leaves. The bundle of chimaki is accompanied by a talisman inscribed with the words, "Su-Min-Sho Rai Descendants.

Chimaki of Choto Hokoko (left) 1,200 yen, Chimaki of Gekiboko (right) 1,000 yen

<Trivia

In Kyoto, people hang hachimaki at the entrance of their houses to pray for good health, and return them a year later to Yasaka Shrine or to the float from which they were given.

Yamahoko floats play an important role in the Gion Festival, and some of them allow ordinary tourists to go up (ride) on them. For several days prior to the Mae and Goto festivals, visitors can board the floats from the second floor of the building called "Kaijo" of each Yamahoko, across the corridor leading to the float. This is the only time to get a close-up look at the floats, which are decorated with so gorgeous and gorgeous ornaments that they are said to be like moving museums. It will be a special experience to look over the city of Kyoto from the top of the float.

Hakodani Hoko (Mae-matsuri)

Ofunaboko (Post Festival)

Ofunaboko (Post Festival)

List of floats that can be boarded at the Gion Festival's pre-festival festivities.

Nagatohoko / Tsukihoko / Hakodani-hoko / Kikusui-hoko / Chicken float / Funafoko / Iwatoyama

*Purchase of Chimaki or goods or boarding pass is required to ride the Yamaboko.

Choto-boko is forbidden to women, so only men are allowed to board inside.

<Advice.

Since shoes are removed when climbing the yamahoko, choose shoes that are comfortable to wear.

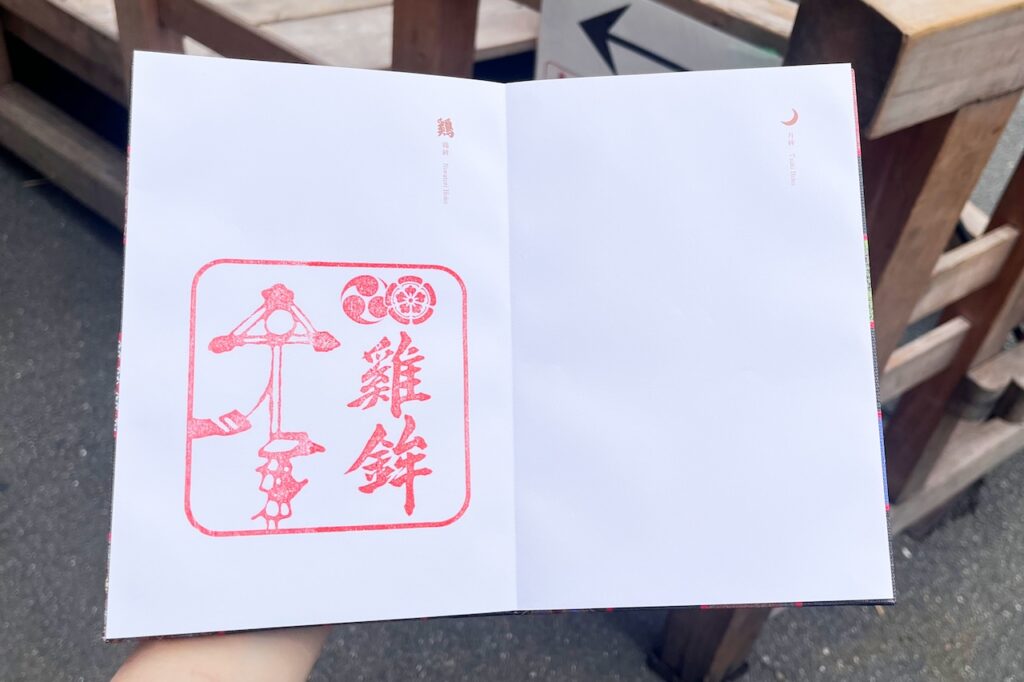

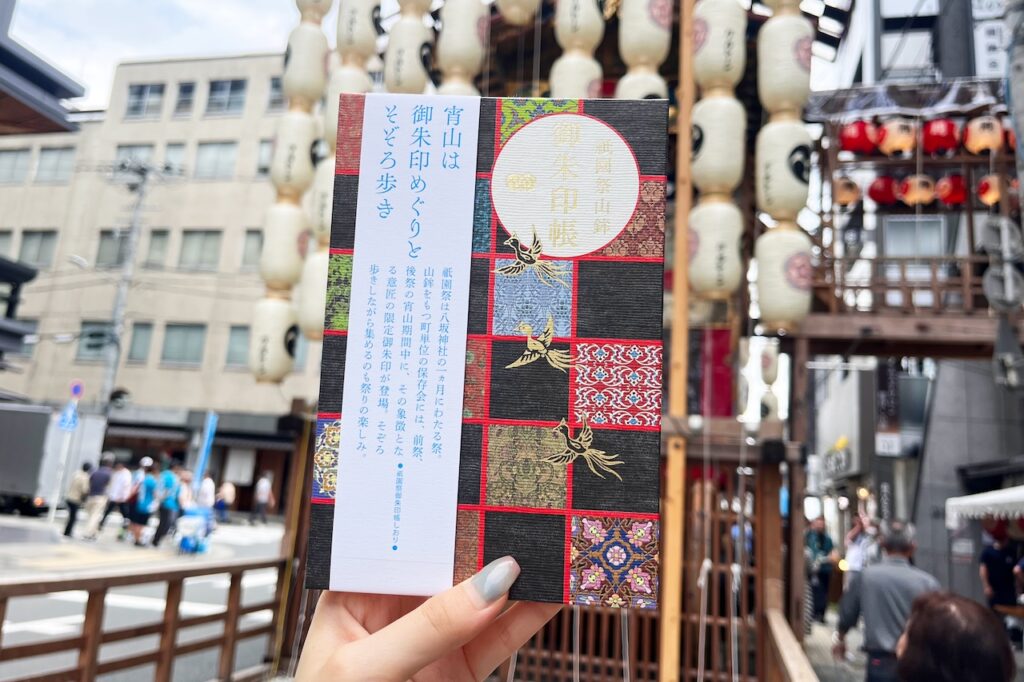

Each of the floats has its own red seal, and many people visit the floats to collect these precious seals, which are only awarded during Yoiyama. In addition, at Yasaka Shrine, red seals are awarded only in July, the month of the Gion Festival, for the Goreikai, which is believed to be the origin of the Gion Festival. A deposit may be required to receive a red seal, so be sure to check with the shrine.

Red Seal of the Chicken Hoko (Mae Festival)

Red seal book 1,400 yen per book

<One Point Tip.

It is convenient to prepare 100 yen coins! Also, if you prepare scissors paper, the color will not transfer after the red seal is stamped. Tissues can be used as substitutes. The official red seal book for the Gion Festival can be purchased on site, so don't worry if you forget your red seal book.

The sound of a gong, "Konchikichin," is a summer tradition in Kyoto. The Gion Matsuri, which originated as a festival to pray for the eradication of the plague, has a custom of luring the god of plague back to the town of Yamahoko during the procession of Yamahoko floats with a musical accompaniment. The music is played by a group called "bayashi-bata," which consists of a gong, a drum, and a transverse flute.

On the day before the procession of the floats, the musicians of each float make a pilgrimage to the Shijo Otabisho to pray for fine weather the next day and dedicate the Gion music to the festival.

The music of Choto-Hoko (Mae-matsuri)

Hiyori Kagura at Ofunaboko (Post Festival)

The Byobu Matsuri is an annual event during the Yoiyama period of the Gion Festival in which old houses and long-established stores in Yamahoko-cho display art works and furnishings from their collections in order to cherish the traditions and culture of Yamahoko-cho. The festival is called "Byobu Matsuri" (folding screen festival) because the main items displayed are folding screens, but there are also other valuable traditional items on display. Although it is not an official event of the Gion Festival, it is one of the highlights of the Yoiyama period that should not be missed. During this period, the front gates are removed so that the general public can enjoy the festivities, but please enjoy it with moderation as it is a private event held by private residences and companies. (*Since this is a private event, it may be canceled without notice.

[Sugimoto Residence]

Place】※Introduction of only some of them

Sugimoto Residence (Ayakoji-dori Shinmachi Nishiiru)

Dates: July 4 (Fri.)-6 (Sun.), July 14 (Mon.)-16 (Wed.), July 21 (Mon.)-23 (Wed.)

Hours/10:00-17:00

*13:00-17:00 on 7/5 (Sat), 17:00-20:00 on 7/14 (Mon), 10:00-20:00 on 7/15 (Tue) and 16 (Wed) (last admission 1 hour before closing)

Admission: Adults 1500 yen, High school students and younger 800 yen *Adults 2000 yen, High school students and younger 1000 yen from July 14 (Mon.) to 16 (Wed.)

Reservations/Reservations not required *Reservations have priority from July 14 (Mon.) to 16 (Wed.)

For more information.here

Nagae Family Residence (Shinmachi-dori, Ayakoji-sagaru)

Dates: July 13 (Sun.) - 16 (Wed.)

Time/10:00 - 20:00 (registration closes at 19:30) *July 13 (Sun.): 13:00 - 18:00 (registration closes at 17:30)

Admission: Adults 1,000 yen, elementary and junior high school students 300 yen, preschool children free of charge

Reservation/Not required

For more information.here

Yokoyama Shoten (southwest corner of Nishinotoin Ayakoji)

Dates: July 14 (Mon.) - 16 (Wed.)

Hours/10:00-22:00

Fee/No charge

Reservation/Not required

Hiraoka Flag Manufacturing Co.

Dates / Tuesday, July 15 and Wednesday, July 16

Hours/18:00-22:00

Fee/No charge

During the Gion Festival, there are many limited gourmet specialties! Especially during the two days of Mae-matsuri, Yoiyama (15th) and Yoiyama (16th), popular restaurants offer special menus that are only available during this period. Be sure to line up to try these rare delicacies!

Zenjo Hanpochi's smeared pork buns, which are filled with a wish to eliminate bad luck, are 600 yen per bun.

On July 15 and 16 every year, Karasuma-dori (Sanjo-dori to Takoyakushi-dori area), Muromachi-dori (Yamabushi to Shirakutenyama area), Shinmachi-dori (Houshita-hoko to Iwatoyama area) and some other areas become pedestrian zones and the streets are lined with food stalls. Some stalls are open from morning, so you can stop by and visit them during your sightseeing tour. In the evening, when the weather cools down a bit, the area becomes even more crowded with people on their way home from work. Don't miss out on this seasonal treat.

Since the subway "Shijo Station" and Hankyu "Karasuma Station" are expected to be very crowded and the number of exits is limited due to traffic restrictions, etc., it is recommended to get off at the subway "Gojo Station. Another way to avoid train congestion is to access the site by bus. Gojo Dori is well served by buses, so get off at the bus stop "Karasuma Gojo" and walk towards it while enjoying the Yoiyama atmosphere.

Over 600 interviews per year! An order site carefully selected by the editors who knows Kyoto and Shiga.

nowOfficial LINE friend registration500 yen OFF coupon is being issued!

Distributed every Friday morning at 8:00 am! From new restaurant information to event information that we want to share with you, We deliver articles about Kyoto that are useful to know. About 20,000 people have registered.Click here to add a friend!

News

News Feature article

Feature article Featured event

Featured event