京のグルメを堪能しよう!『京都 食の博覧会』が20...

PR

明治3年9月、京の町にちょっと奇妙なお触れが出た。「お触れ」というのは、今でいう法令のこと。図書館で『京都町触集成』を確認し、どんな法令だったか調べてみた。ざっと意訳すると、次のようになる。

――近頃、マンジュクサの根からカタクリに似せて粉を作り、菓子などに用いている。この毒にあたり、町民が困っている。マンジュクサの毒気は少なからず、食べ物に用いるのは一切、差し止める。作った者にはおとがめがある――といったような内容だ。

マンジュクサというのは、曼珠沙華(マンジュシャゲ)のことで、彼岸花(ヒガンバナ)を指す。秋の彼岸の頃、田んぼのあぜ道に火花を散らしたような姿で、真っ赤な花を咲かせる、ちょっと妖しげな雰囲気の植物だ。

彼岸の頃に群生するヒガンバナ

[related-article field=”related1″]

彼岸花には花から茎、根に至るまですべてに毒がある。アルカロイドといわれる毒で、口にすると吐き気や下痢を引き起こす。特に、球根の部分に多く含まれているという。その球根にはデンプンが含まれ、それから作った粉は片栗粉と見た目がそっくりらしい。

『非水百花譜. 第4輯』(国会図書館デジタルコレクション所蔵)より、彼岸花。球根に毒が多いと言われる

そんな恐ろしい粉を菓子の材料に使うなんて、明治時代に京都の町を襲った大量無差別殺人事件か、と疑ってしまう。だが、実は彼岸花の球根は長時間、水にさらせば毒が抜けて食用になるという。非常食として飢饉の際には食べられていたそうだ。お触れが出された後は、彼岸花を菓子に用いる者はいなくなったのだろうか?

ところで、彼岸花には多くの別名がある。それが、なかなか怖い。

死人花(しびとばな)、幽霊花、地獄花、しびれ花、毒花、狐花……といった具合だ。曼珠沙華という呼び名だけは、仏教での天上の花、天界の花という神々しい意味である。こういった恐ろしげな呼び名は、花がよくお墓の傍に咲いていることや、その見た目や毒のせいだろう。緑のなかで一際赤く咲いている様子は艶やかだが、一方で毒々しくも、禍々しくも見える。

昔からお墓の近くに咲いているのは、その毒により、土葬した遺体をもぐらやネズミなどの生き物から守るためだった。また、根から糊を作り、和紙の掛け軸にも使われていたのは虫除けになるからだとのこと。また、彼岸花は不吉な別名だけでなく、「花を摘んで家の中に飾ると、家が火事になる」という俗信もある。花の色や形から火花を想像させるのと、毒がある植物だから気軽に摘んではいけないという戒めなのだろう。

昔はあぜ道のあちこちで見られ、お触れまで出されるほど身近だった彼岸花。最近はほとんど見かけない。天上の花か、はたまた幽霊花か。怖いものは、なんとなく魅力的でもある。いずれにしろ、秋の京都の田園風景を彩る不思議な趣の花である。

伏見の竹藪を抜けたところに、ヒガンバナが咲いていた

白いヒガンバナも咲いていた

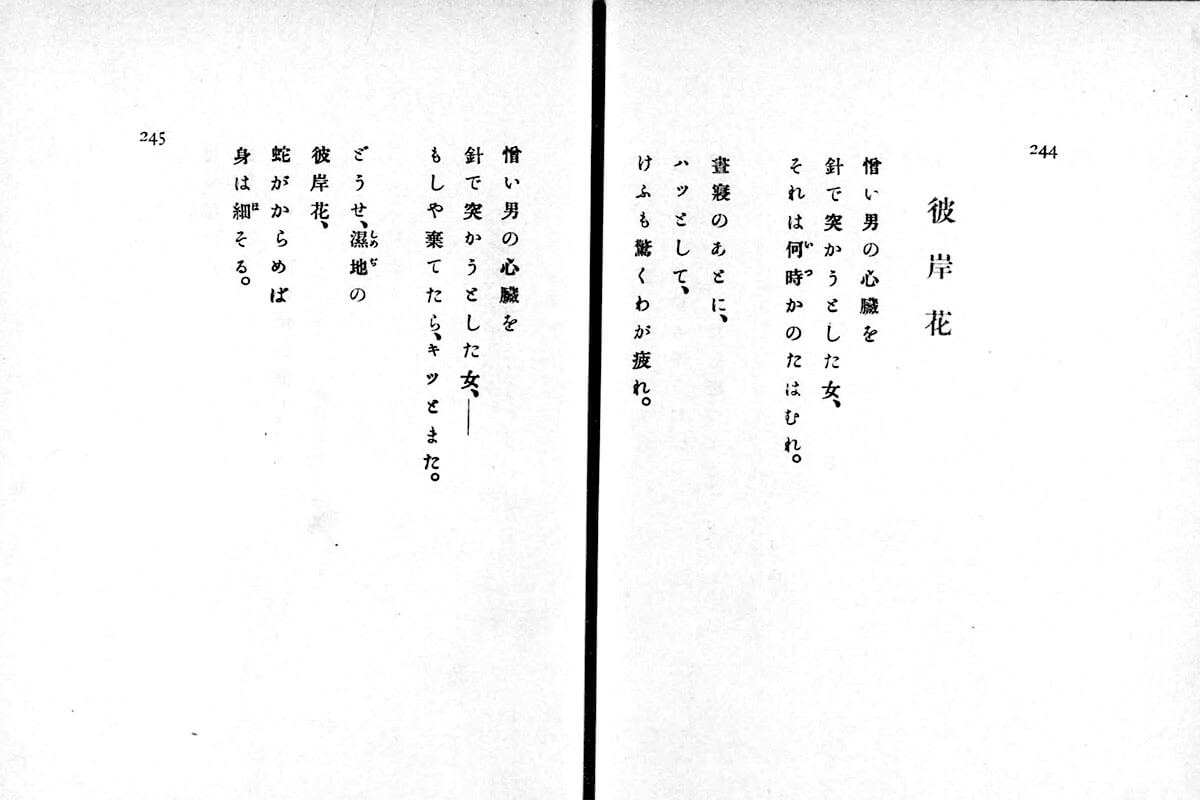

東京景物詩 及その他(国会デジタルコレクション所蔵)北原白秋の詩

京都の街のどこでも存在する伝承。それは単なる絵空事ではなく、この現代にも密やかに息づき、常に人々と共存し続けている。1200年余りの歳月をかけて生み出された、「摩訶」不思議な京都の「異」世界を、月刊誌Leafで以前「京都の魔界探訪」の連載をしていたオフィス・TOのふたりが実際にその地を訪れながら紐解いていく。。

ニュース

ニュース 特集記事

特集記事 注目のイベント

注目のイベント